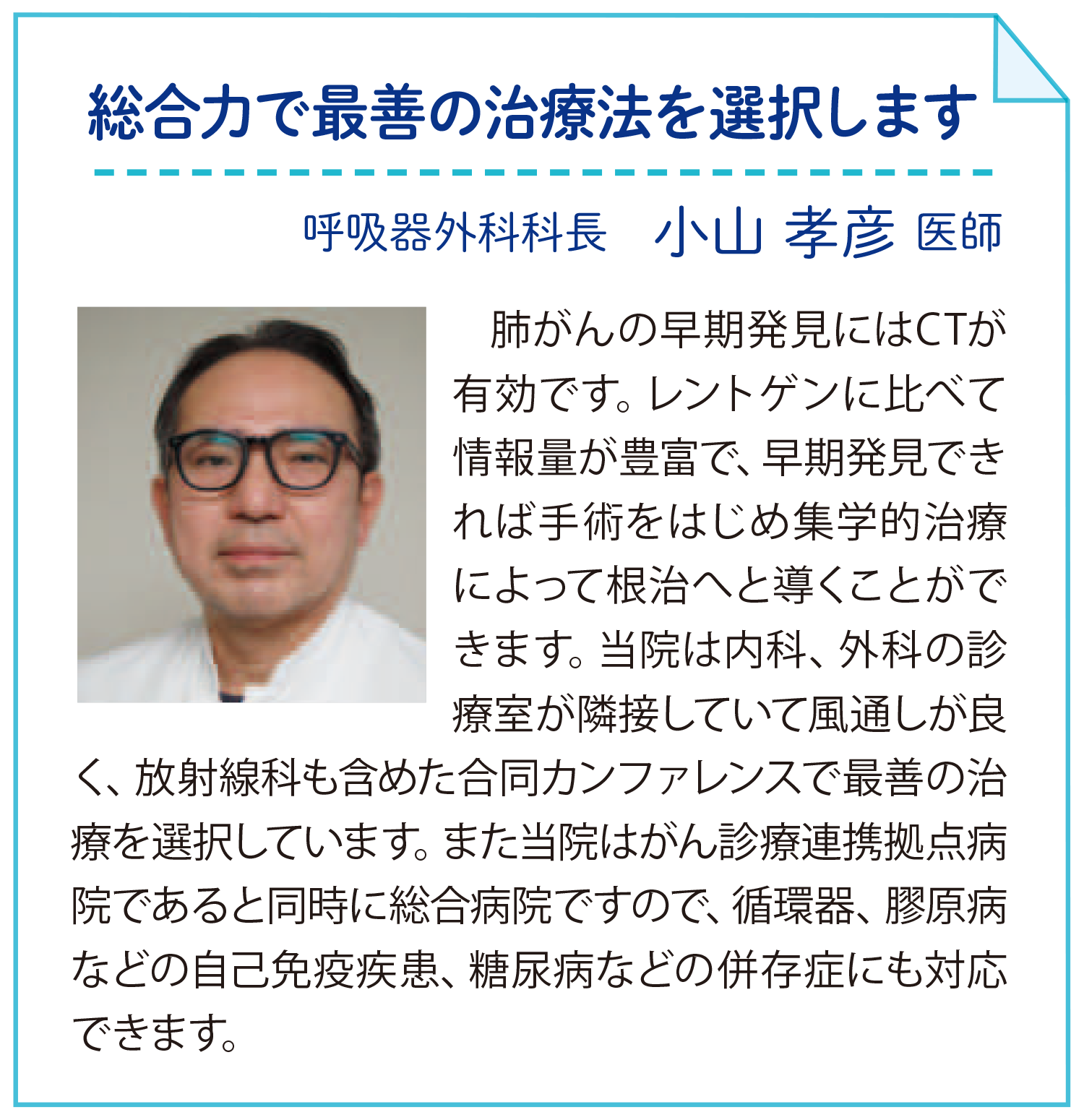

各科連携で最新の肺がん治療を提供

CT などの普及で検診の精度が進化 早期の手術によって「治るがん」に

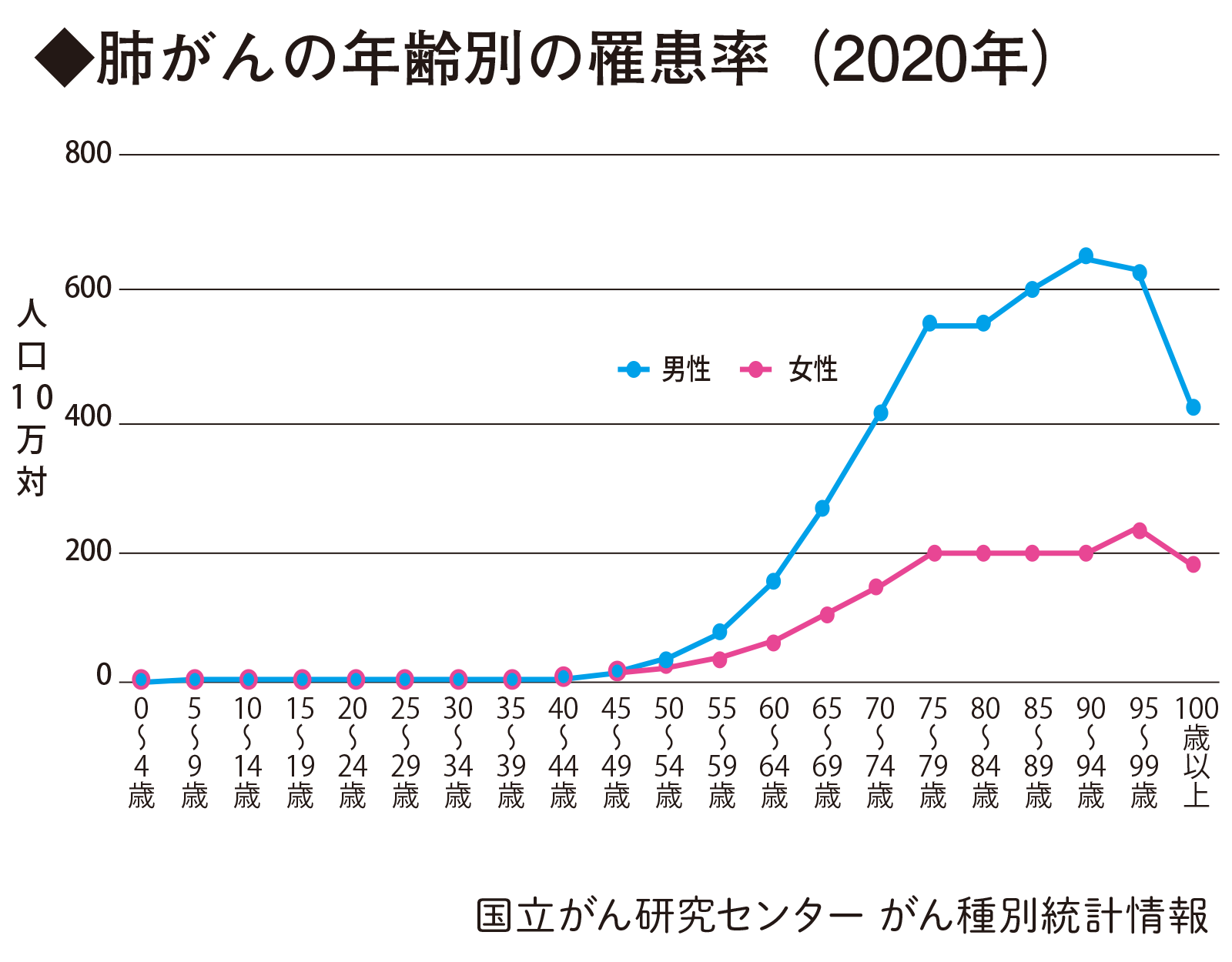

肺がんは罹患数が120759人(全国がん登録罹患データ2020年)で、男性は前立腺がん、大腸がんの次に、女性は乳がん、大腸がんに次ぐ多さとなっています。

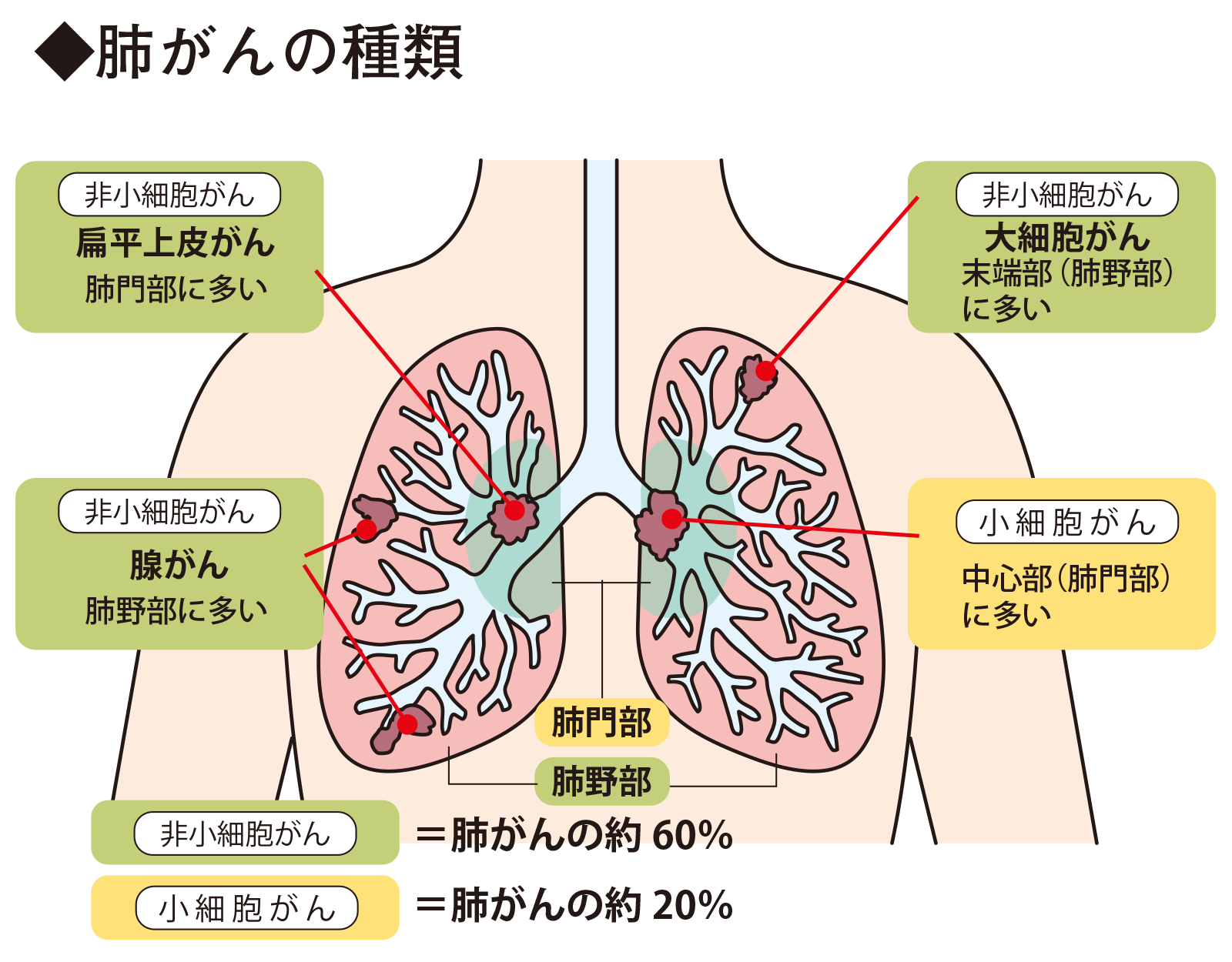

非小細胞肺がんの全体での5年生存率は47.5%、I期では82.2%ですが、II期 52.6%、III期 30.4%、IV期9.0%と病期が進行するにつれ生存率は急激に悪化します。非小細胞がんの中の腺がんが女性やタバコを吸わない人にできるものの多くを占め、肺がん全体の半数程度を占めています。

肺がんは、早期発見が難しく、以前は手術できる症例は3割程度と言われていました。しかし近年、X線検査のほかに喀痰(かくたん)細胞診、さらにCTの普及によって検診の精度が進化し、早期に発見できる方が増えています。

肺がんは早い段階で手術ができれば治る確率はおのずと高くなります。現在、肺がんの標準手術はがんがある肺葉(上葉、中葉、下葉)をブロックごとに切除する「肺葉切除術」ですが、より早期に発見された小さい病変に対してや、肺機能が悪く肺葉切除が行えない場合などでは、肺機能を温存する目的で区域切除や部分切除といった縮小手術が選択されます。

これらの縮小手術は、肺機能の温存や体への負担を少なくするといったメリットはあるものの、局所再発率が高くなるリスクがありますので、特に早期病変に対しては、患者さんの年齢や状態、病変の位置などを慎重に検討する必要があるでしょう。

肺がんの手術には、胸を切開して病変を取り除く「開胸手術」と、胸部に胸腔鏡を挿入しながら病巣を切除する「胸腔鏡下手術」があります。近年では、患者さんの負担が少ないことから胸腔鏡下手術が広く用いられるようになりました。どの術式を選択するかは、がんの進行度や発症部位などさまざまな要因によって決められます。

最先端のロボット手術の導入へ 患者さんの負担をいっそう軽減

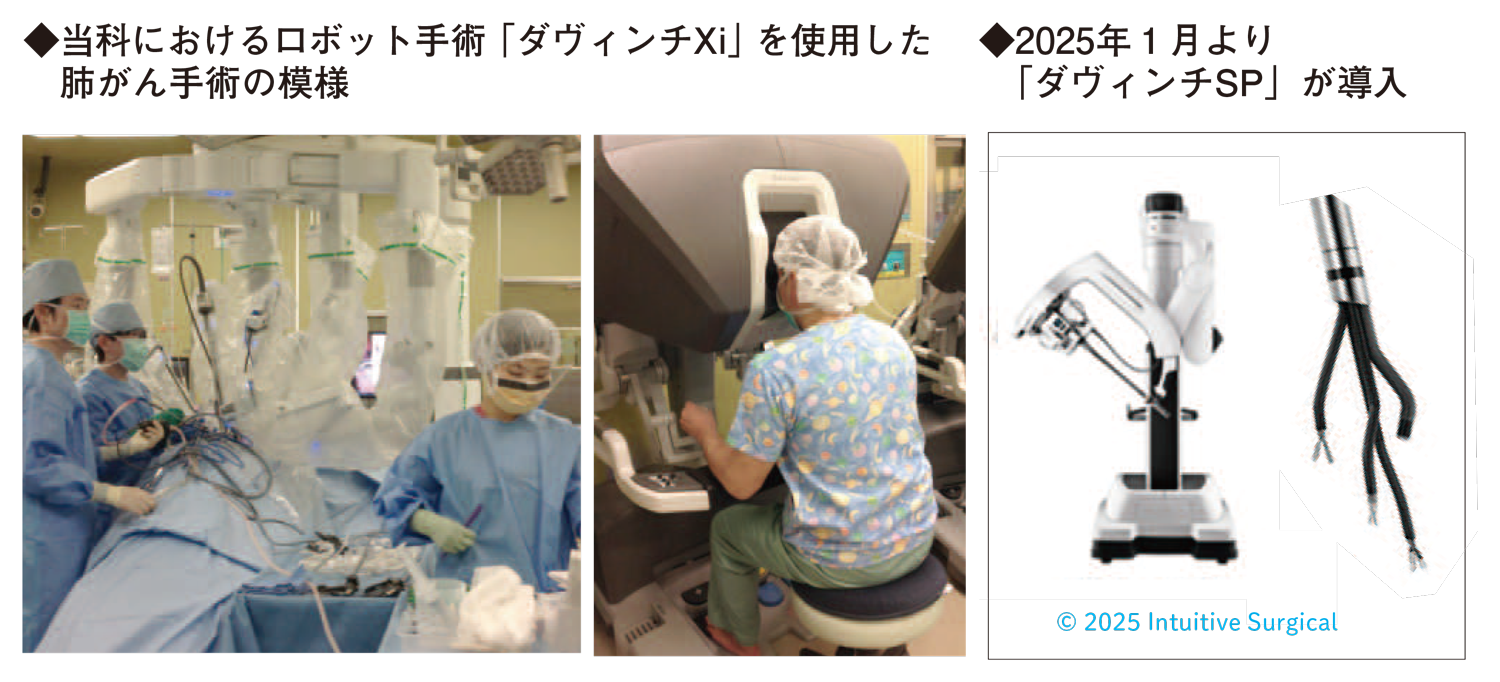

肺がんは高齢者の病気といえますが、元気な高齢者が多くなり、肺がん手術患者の15%が80歳以上(65%が70歳以上)となっています。高齢者の患者さんの体への負担を少しでも軽減するのに「ロボット手術」が有効です。執刀医が遠隔操作で行う胸腔鏡手術の一種で、安全でより繊細な操作が可能です。

当科は「ダヴィンチ」によるロボット手術を2023年7月から導入しており、これまでに約40例を行っています(写真)。ロボット手術は患者さんにとっての術後の痛みが少なく、回復も早く入院期間も短縮できるのが大きなメリットで、ご高齢の患者さんも比較的早期に日常生活へ復帰することができます。

また当院では、最先端の手術用ロボットである『ダヴィンチSP(シングルポート)』(写真)を2025年1月に導入し、他の診療科で使用が開始されています。4センチ程度の傷を1カ所開けるだけの単孔式のロボット手術で、この機種を導入しているのは日本全国でもまだ10施設程度です。肺がん手術では、肋間(ろっかん)からのアプローチではなく、肋骨(ろっこつ)の下から横隔膜(おうかくまく)を経由して機械を挿入していくことになり、行っている施設は非常に少ないです。痛みの軽減や整容性にメリットがあると考えられており、当科でも2025年中に実施することを目指しています。

内科や放射線科との集学的治療 最新のがん薬物療法も提供

当院では呼吸器内科、外科が密に連携して日常診療にあたっているため、治療の移行がスムーズに行えます。また放射線科、薬剤部とも合同カンファレンスを行い、肺がんに対して最新の集学的治療を実施しています。

なかでも肺がんの薬物治療は近年大きく進歩しており、通常の抗がん剤、分子標的薬(遺伝子変異に基づいた治療薬)、そして免疫チェックポイント阻害薬が大きな柱となっています。

最近では周術期の化学療法(手術前後の化学療法)においても、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬を使用して予後の延長が期待できると報告されていますので、当院でも最新治療として取り組んでいます。

そのほか、放射線治療におけるラジオ波焼灼術も実施しています。CTガイド下で病変へ電極針を刺し、高周波の電磁波を流して病変を焼ききる治療で、放射線科の医師がCTガイド下生検の技術を利用して行います。原発性肺がん、または転移性肺がんで、外科治療を含む標準治療が困難な場合が適応となります。局所麻酔で行えることで体への負担が少なく、繰り返し治療が可能なことが利点です。呼吸器内科医、放射線科医との協議の上、適応を判断しています。