「心不全パンデミック」を防ぐ最新治療

近年、超高齢社会のなか高齢者の心不全が急増していることを懸念して、「心不全パンデミック」という言葉がクローズアップされています。心不全は5年後の生存率が約50%といわれる怖い病気です。心不全を予防するためには、前段階の心臓疾患に対する適切な治療が重要です。

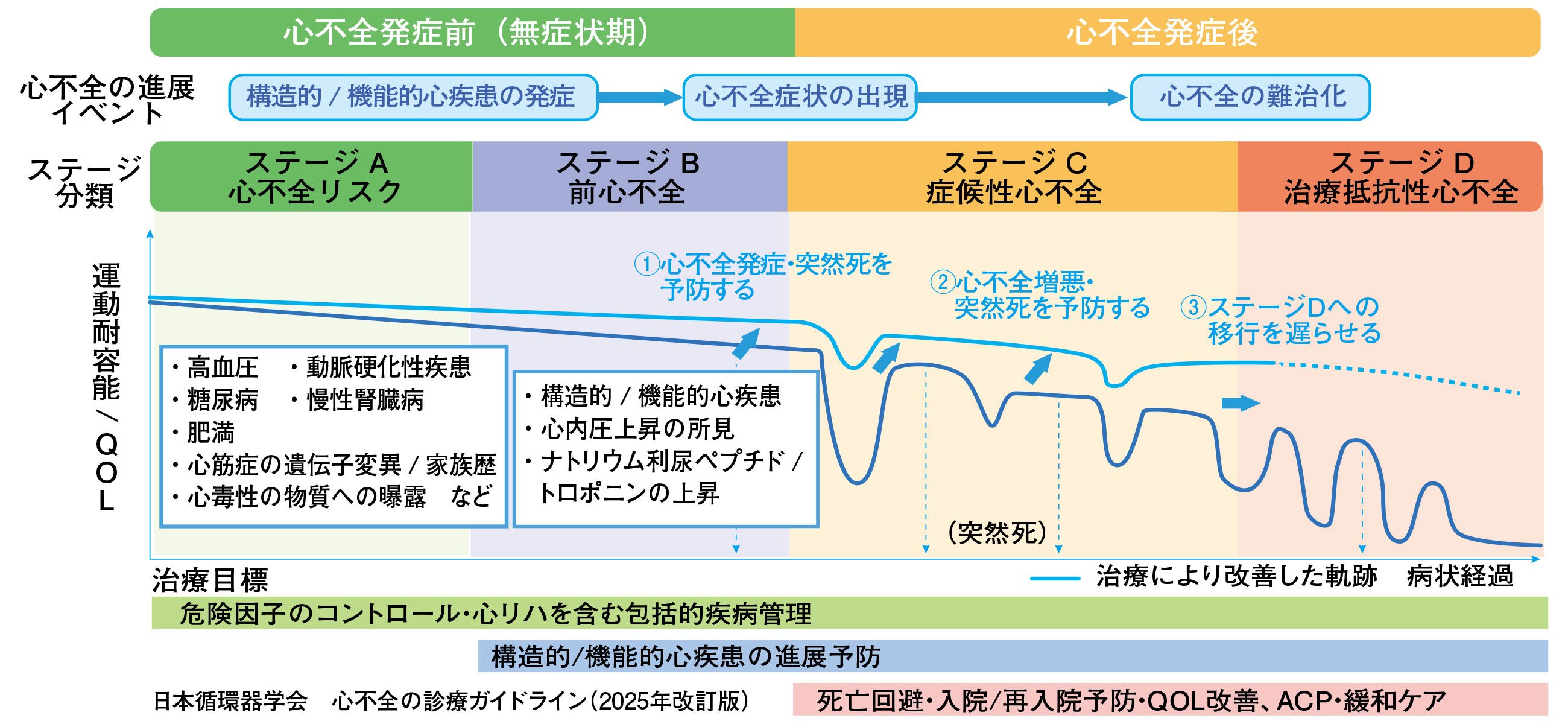

◆心不全の発症前→発症後

ステージA ~ Bの段階で疾患(病気)を治療していくことが重要。構造的/機能的心疾患(弁膜症や心筋梗塞、狭心症など)の予防や治療が心不全を防ぐことにつながります。

心不全の原因となる虚血性心疾患に最新のカテーテル治療を提供

心不全とは、心臓に何らかの異常が生じ、心臓のポンプ機能が低下して、全身の臓器が必要とする血液を十分に送り出せなくなったり、心臓内の圧力が高くなり負荷がかかっている状態をいいます。

心臓に負荷がかかり続けると、心臓は疲労し、心不全は進行していき、致死的状況に至ることもあります。心不全は加齢や心臓のさまざまな病気によって心臓に負担がかかることで生じる、怖い“状態”といえます。なかでも、心臓自身を栄養する血管である冠動脈の血流が低下して起こる、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患は心不全の原因として重要な心疾患です。

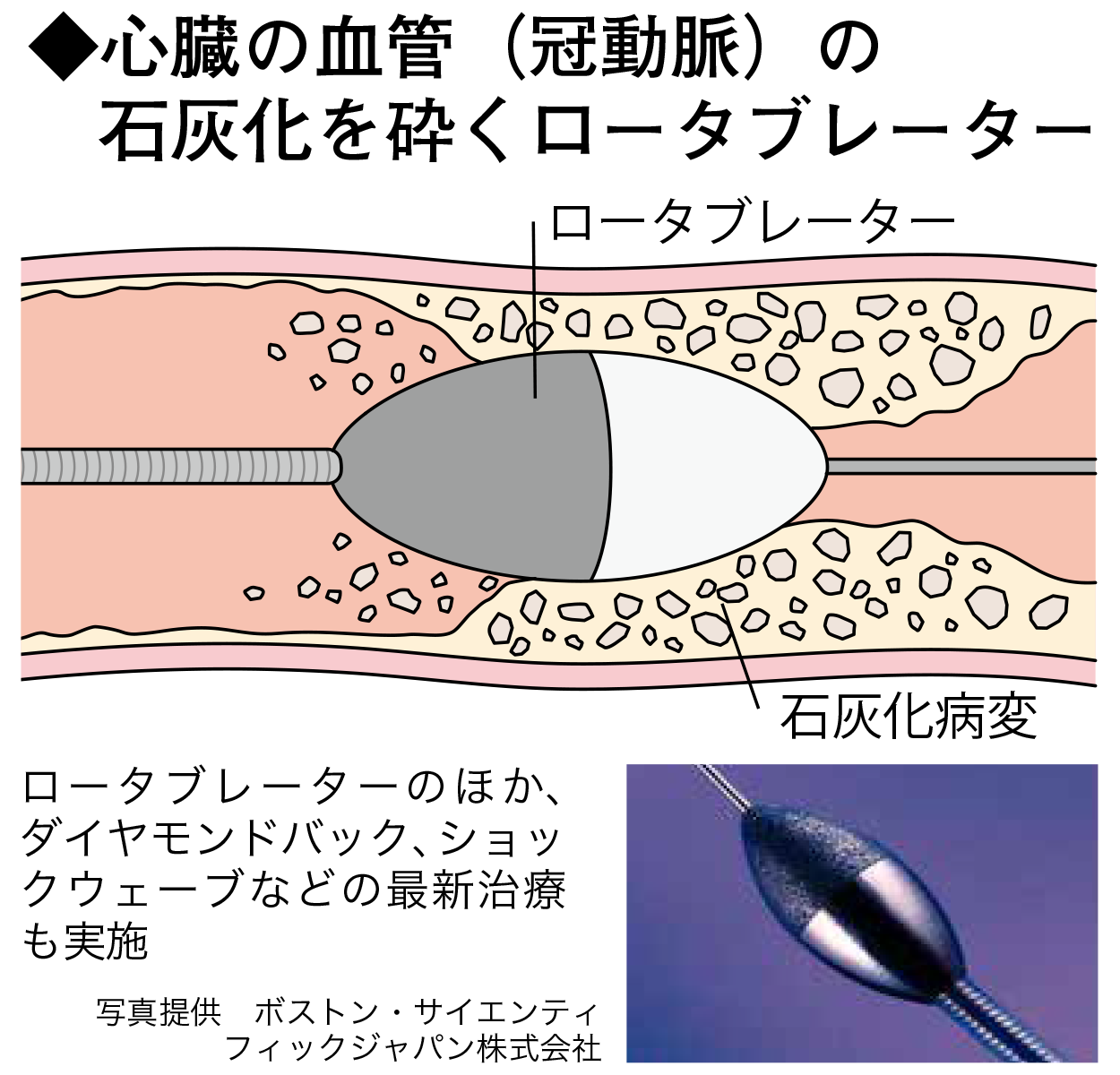

虚血性心疾患の治療では、血流が低下した冠動脈に対してカテーテルからバルーンを挿入して血管の狭窄部を広げたり、ステントという金属の網状の筒を詰まった血管内に留置して内側から押し広げ、心臓への血流を回復します。

また、冠動脈の狭窄部が石のように硬くなる石灰化を合併した状態では、カテーテル治療の難易度や成功率が低下します。この場合、石灰化部分をしっかりと処理する治療が重要です。当院では石灰化病変に対して、ロータブレーター(写真)やダイヤモンドバック、ショックウェーブという機器を用いた治療を行い、3つの機器を状況に応じて使い分ける最新治療を提供しています。加えて、血流を撮影して画像化するOCTA(光干渉断層血管撮影)を併用することで、より精密な治療が可能になっています。

なかには、心臓血管が詰まったり狭くなったりしていないのに胸の苦しさを訴える方もおられます。この場合、冠動脈の微小循環障害が原因であることが近年示されるようになりました。これらの疾患は、 冠攣縮性(かんれんしゅくせい)狭心症(きょうしんしょう)や冠微(かんび)小循環(しょうじゅんかん)障害といい、動脈硬化ではないのに心臓への血流が低下して胸部症状を起こします。正確な診断と薬物療法が重要な疾患で、当科ではこうした病気に対する質の高い治療も提供しています。

心房細動という名の怖い不整脈 患者さんにやさしい新しい治療法

心房細動と呼ばれる不整脈も、心不全の原因となります。心房細動は加齢や高血圧、糖尿病等により心房という心臓の上の部屋で線維化が進んだり、拡大することで起こる不整脈です。生活習慣、高血圧や肥満、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群、飲酒習慣などがリスクとなりますが、そのような疾患がない方でも加齢により有病率が高くなります。症状のある人とない人があり、前者の場合、動悸や息切れ、胸痛などの症状が出ます。心房細動がある人は、ない人とくらべて心不全となるリスクが高いことが知られています。

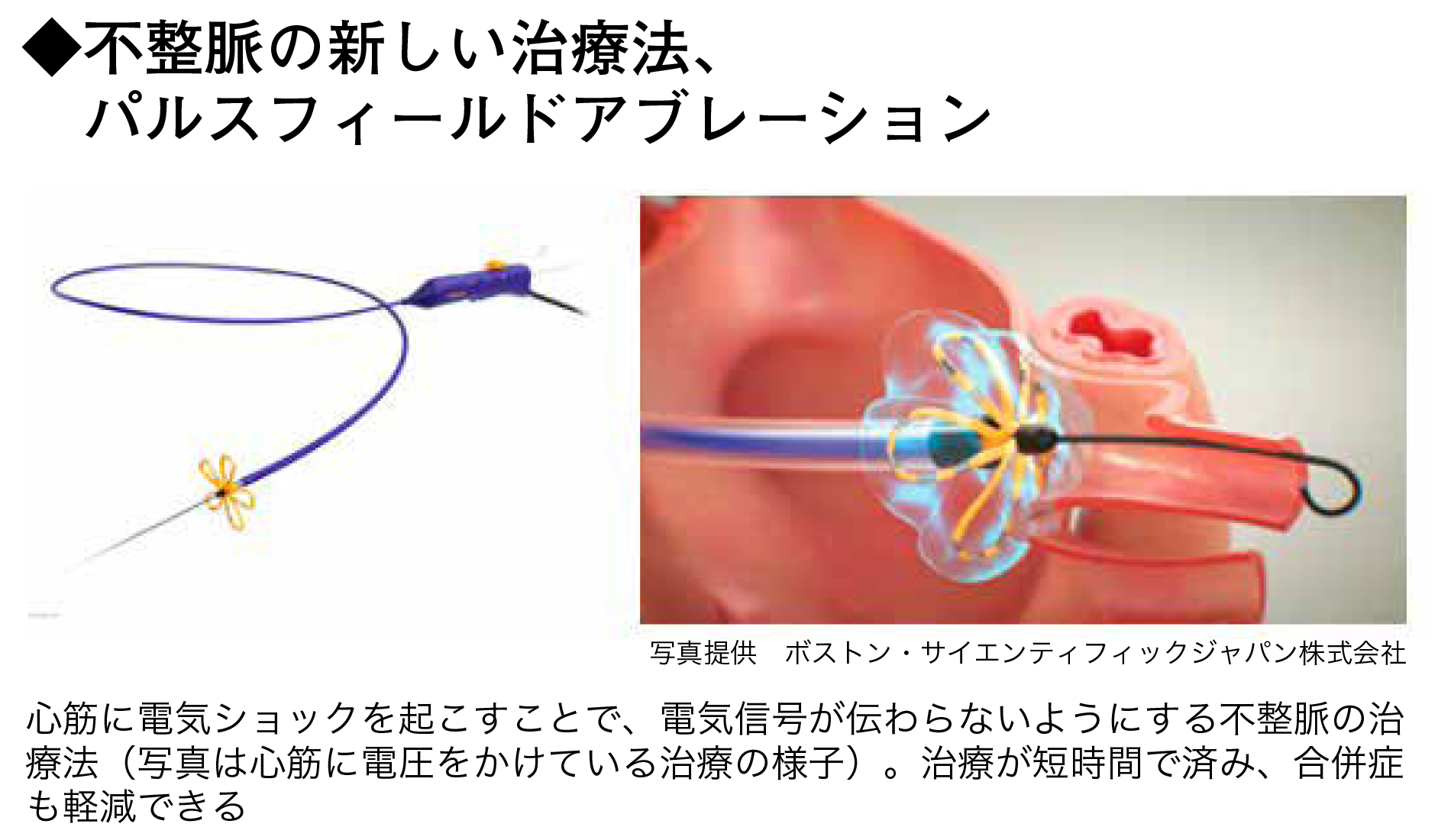

心房細動が怖いのは、心房の中で生じた血栓が脳血管に飛んで詰まり、脳梗塞につながることです。心房細動での脳梗塞は、それ以外の脳梗塞より症状が重くなる傾向がありますので、素早い対処が必要です。このような心不全、脳梗塞リスクを高める心房細動の根治を目指すには、「カテーテルアブレーション」という心筋を焼灼する治療を行う必要があります。カテーテルアブレーションの最新の治療法が、パルスフィールドアブレーション(写真)です。これは、心筋に直流電流を流すことで、心臓細胞の細胞膜に小さな穴を開けて、電気信号が伝わらないようにする治療法です。治療が短時間で済み、これまでの治療法より合併症が低減することが期待されています。

また、心臓の中で規則的に電気を送ってくれる回数が極端に少なくなり、脈が極度にゆっくりになると(徐脈)、ふらつきやめまい、失神の症状が起きます。こちらに使うのが「ペー スメーカー治療」です。一方、不整脈で脈が早くなり(頻脈)、失神や場合によっては突然死のリスクが高い人に使うのが「植え込み型除細動器」です。当科では患者さんのペースメーカーや植え込み型除細動器に異常があった際に、パソコンで状況を把握する遠隔モニタリングを基本的に全例で行っており、安心して日常生活を送ることができます。

心臓の収縮は問題ないのに心不全を発症するケースがある

こうした心疾患に由来する心不全がある一方で、近年高齢者の方に、心臓の動きは悪くないのに、心不全を発症するHFpEF(ヘフペフ)のケースが増えています。加齢で心臓が固くなり、心臓の筋肉の拡張障害が起こることが原因で、拡張機能不全と呼ばれることもあります。早い段階では症状が出にくいものの、進行すると肺に水がたまるなどの重篤な状態になることがあり、心不全を再発して入院回数が増えることも特徴です。また、アミロイドーシス等の治療法がある特殊疾患が原因のこともあり、正確な診断が重要です。近年いくつかの内服薬が出てきて、有効な治療法として期待されているところです。

心不全のリスクを減らしていくには、こうしたさまざまな心臓病の段階から積極的に治療することがとても大切です。健康診断で心疾患の兆候や疑いが発見されたときは、早めに受診いただくことをおすすめします。